开发商导演按揭骗局 “被买房”职工8年讨清白

来源:北京日报 作者: 2010-03-25 11:43:00

费三元

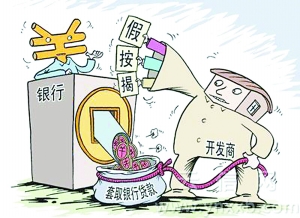

一起开发商导演的假按揭骗局,因银行审查不严致其得逞,无辜职工却因法院判决成为还款人。经过检察院建议法院再审,近日——

不签“买房”合同就扣奖金

刘某等几十人系北京某房地产开发公司的职工。2001年的一天,公司通知他们已将其身份证复印件交给银行,并要求他们与中国工商银行北京某支行办理按揭贷款,签订购房借款合同。刘某等人起初极力反对,但公司称不签合同就扣奖金,并表示贷款不用职工偿还,谁签合同将来购买的住房可作为职工福利。迫于压力,刘某等人与银行签订了借款合同,公司也与银行签订了保证合同,约定对上述借款承担担保连带责任。

开发商欠款职工一并成被告

借款合同签订后,贷款实际由房地产公司使用并按月偿还,各方均相安无事。直至2004年9月,房地产公司因资金链周转出现问题开始拖欠贷款,银行遂依借款合同、保证合同将刘某等几十名职工和房地产公司告上法庭。

法院在2006年9月作出判决,认为刘某等人与银行签订的借款合同、房地产公司与银行签订的保证合同合法有效,刘某等人应依法偿还拖欠的贷款及利息,房地产公司对上述贷款承担连带还款责任。

接到判决,刘某等人直喊“太冤了”,明明是被公司利用,又没有实际使用贷款购得住房,怎么就成了还款人?后考虑到毕竟还有公司负连带责任,上诉要花费精力等原因就没有上诉。一审判决生效后,案件经银行申请进入执行程序。

公司破产职工申诉寻出路

2008年11月,本案在法院执行期间,房地产公司因经营不善进入破产程序,但可执行财产所剩无几,刘某等人便成为直接的被执行对象,并因信誉不佳被列入银行“黑名单”。经咨询律师,刘某等人得知可向法院或检察院申诉,通过再审程序纠正原判决的错误,但刘某等三人已过了法院规定的二年的申诉时效,就来到检察院申诉寻找出路,其余职工直接向法院申请再审。

探真相检察院建议法院再审

西城区检察院受理后,经依法审查原审的相关材料,查明刘某等三人在庭审中曾提出系受公司欺骗、胁迫签订的购房借款合同,且没有实际使用贷款购得住房;房地产公司对该事实表示认可,因此借款合同并非刘某等三人真实意思表示。而法院在查明该事实的情况下仍判决刘某等三人还款,属认定的基本事实错误,认定承担民事责任的主体不当,符合抗诉条件。

考虑到抗诉周期长、成本高,且本案审查同期还有十余名职工在法院申诉,案情相似,影响较大。为简化程序,及时保护职工的合法权益,区检察院向法院发出再审检察建议。法院采纳了检察院的意见,对本案予以再审改判,由房地产公司承担还款责任,刘某等人不再承担还款责任,其在银行的个人信用影响也得以消除。

检察官提示

“假按揭”通常是指开发商为资金套现,不以真实的购买住房为目的,借用内部职工或开发商亲属的名义购买住房,通过虚假销售或虚高价格购买的方式从银行套取购房贷款的行为。由于“假按揭”中借款人的购房意愿不真实,一旦房地产开发商的资金周转出现问题,银行将面临不能收回按揭贷款的风险,严重扰乱了正常的金融秩序,不利于房地产市场的健康发展。

造成本案“假按揭”的原因,一方面是开发商为解决资金周转问题,不讲诚信,假借职工名义套取贷款;一方面是银行内控管理不严,办理贷款不规范;更有职工受到单位胁迫,缺乏法律意识,未能依法及时维权等原因。

为有效防范“假按揭”,建议银行应严格遵守法律规定办理贷款,加强按揭业务管理,强化风险意识,充分重视贷前审查、把好贷款审批关、严格贷后管理;相关监管部门应加强对房地产开发企业、抵押部门的监督;对于从事“假按揭”行为的房地产开发企业和“假按揭”人员,相关司法部门要严格执法,使其承担相应的民事责任或刑事责任,并将其列入银行黑名单。

同时,提醒个人假购房者不要贪图一时小利,个人身份证不能随便外借,合同不能轻易签名,否则将承担相应的法律责任。(北京市西城区检察院 王稳 姜永良)

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的图片切换散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。