初审编辑:

责任编辑:万嵩

大众网记者 万嵩 于永昌 通讯员 辛世星 张喜林 青岛报道

挺进深海大洋,青岛蓝谷再出新成果:近日,青岛市政府印发《关于2023年度青岛市科学技术奖励的决定》,由自然资源部中国地质调查局青岛海洋地质研究所(以下简称“青岛海地所”)联合中国海洋大学、青岛森科特智能仪器有限公司等单位共同完成的“深海极端环境光学探测技术体系构建与应用”项目,荣获青岛市科学技术进步奖一等奖。

“专家组认为,该项目创新性强,成果整体达到国际先进水平,部分达到国际领先水平。”该项目第一完成人、青岛海地所天然气水合物地质研究室副主任孙治雷介绍,该项目自主研制的系列光学水下探测传感设备,实现深海极端环境固、液、气和地形地貌的探测与监测设备的国产化替代,可广泛应用于我国深海极端环境矿产资源探测与评价、海上油气平台水下作业、海底管道巡检等多个领域。

深海是人类对海洋认识的薄弱区域,深海极端环境探测和研究是国际地球科学的前沿,也是国际竞争的焦点领域。作为承担国家基础性、公益性海洋地质调查和战略性海洋矿产资源勘查重任的科研机构,坐落在青岛蓝谷核心区的青岛海地所,瞄准国家对海洋矿产资源能源以及深海探测的重大需求,持续开展核心技术攻关,研制了一系列深海矿产资源探测技术和装备,实现了核心技术装备的国产化替代,形成了一套深海极端环境探测技术体系,并实际应用于海域天然气水合物资源调查、海洋生态环境研究及深海冷泉、热液活动探测等领域,成为中国科研挺进深蓝的一支中坚力量。

寻找冷泉“宝藏” 站上深海探测科技前沿

幽静深邃的深海(水深≥200m)占据全球超过80% 的海洋面积,被称为“地球最后的未知领域”,一直吸引着人类的探索欲望。

沧海桑田,理解海洋有助于理解陆地。正如我国著名海洋地质学家汪品先院士所言:一旦透过几千米的水深看到了大洋的真面目,回过头来人类将会更明白自己脚下大陆的真相。

深海是资源的宝库,蕴藏着丰富的能源,如石油、天然气、天然气水合物等,也存储着巨量的矿产资源,如铁锰结核、富钴结壳、热液金属硫化物、稀土资源等。但深海之迷人,远不止于此。

“我们曾经以为‘万物生长靠太阳’,太阳是地球获得能量的几乎唯一源泉。但在阳光无法抵达的深海中,漆黑一片,压力巨大,温度极低,但却孕育着地球上最奇异的生命形态,它们是如何起源又是如何存续的?研究这些未解之谜,或许能给我们提供另一种关于生命起源的答案。”孙治雷举例说。

与陆地和沿海环境相比,深海包含许多“极端”,如平均深度为4200m,几乎完全黑暗,平均温度低于4℃,静水压力在20atm 至近1100atm。由于缺乏太阳光,深海中形成了基于化学能的初级生产力,即化能自养合成生态系统,它支持热液喷口、冷泉和其他生态系统的生命,如海床下的深部生物圈,也代表着一种宝贵的基因资源。这就颠覆了人类“万物生长靠太阳”的认知,为生命的起源与演化提供了更多的可能性。

那么,在茫茫深海之中,如何才能准确、快速锁定能源资源以及生命?海底冷泉提供了重要的“标志”和“指引”。

冷泉是一种典型的深海极端环境。在海底沉积界面(海底沉积物与海水交界面)之下,富含甲烷等主要成分的流体以喷涌或渗漏的方式从海底溢出,就形成了深海冷泉。海底冷泉如同一片“深海绿洲”,既支撑了繁盛的极端生态系统,又孕育着丰富的天然气水合物等资源,目前已经成为地球科学与生命科学交叉研究的前沿领域,也是当前全球深海探测的重要目标。

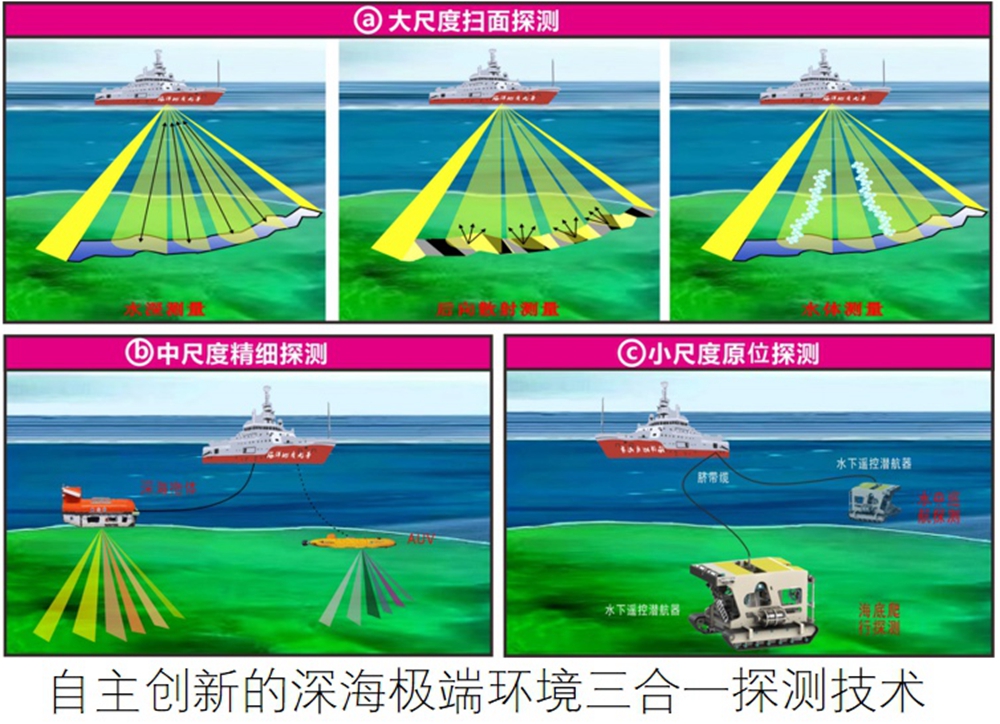

历经十年潜心耕耘,青岛海地所深海勘查团队已在深海冷泉研究方面积累了坚实的基础,成为国内冷泉调查研究领域的一支重要力量。其中,孙治雷团队先后承担多项自然基金项目、国家水合物调查专项和海洋区域地质调查专项,累计组织23个航次调查,通过自主形成的“三合一”调查技术体系的高效应用,在我国海域累计发现声学气泡羽流(这是存在深海冷泉的重要标志)数量两百余个,并率先通过ROV(无人遥控潜水器)和激光拉曼等先进装备技术,在数万平方公里的海域内发现海底冷泉系统10余个,是我国迄今发现海底活动冷泉数量最多的团队。

自研探海“利器” 形成深海精细探测支撑体系

抵近幽暗神秘的海底世界,离不开高科技仪器和装备的支持。它们如同人类放入深海的“眼睛”“双手”“鼻子”等感觉器官,帮助科研人员采集所需的影像、数据和样品。

海洋学是一门观测科学。随着人类对深海的研究与探索,深海观测技术逐渐得到全球广泛关注,但我国在深海探测技术领域却曾一度处于“望洋兴叹”的尴尬困境。回忆起团队刚开始从事深海探测的情景,孙治雷直言:“一把辛酸泪。”

2017年,他兴致勃勃地组织了一个科考航次,携带一台租来的ROV出海,首次尝试使用机器人寻找海底冷泉。可万万没想到,原以为只需两三天的海上工作量,最终竟用了40多天。

“这台价值近两千万元的机器人,第一次入水,通信中断了。第二次入水,液压舱爆了,漏油。第三次入水,电瓶坏了。第四次入水,缆断了,机器人沉到海底,失联了。”孙治雷介绍。虽然这台ROV整体性能没问题,但由于团队对其核心技术不熟悉,缺乏现场操作和应急经验,经过几番折腾,有同事受不了压力,直接哭了起来。团队不得不返回岸上,重新组织了航次,返回事发海域打捞了十几天,最终把这台ROV捞了上来。

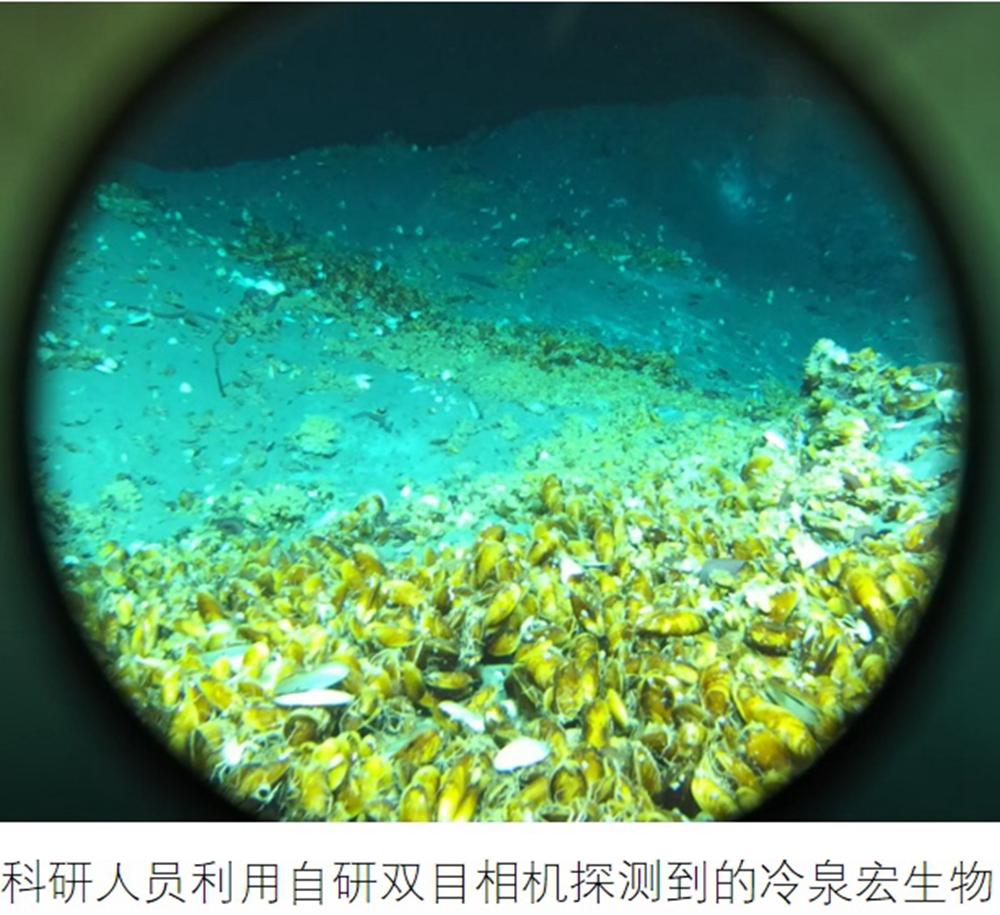

值得庆幸的是,这台ROV整体性能稳定,经过简单维修后,又再次入海,很快就发现了大面积的冷泉宏生物和羽状流,率先在目标海域成功锁定了多个深海冷泉系统,为这个曲折的航次画上了圆满句号。

“经此一役,我们团队被逼着迅速成长为水下机器人‘行家’,也坚信以后再也没有什么困难能打败我们了!”刻骨铭心地体验了一番“装备之痛”后,孙治雷下定决心走自主研发之路,因为只有真正了解深海探测的具体需求,才能研发出高效智能的仪器装备。紧跟国家需求和海洋技术新趋势,努力融合深海探测技术研发和基础科学理论研究的具体需求,他带领张喜林等团队成员,展开了冷泉调查核心技术攻关,着手研发系列深海探测装备。

孙治雷在甲板工作取样

几年来,孙治雷先后主持承担了多项国家和省部级科研创新专项,在海洋仪器装备研发方面取得了引人注目的成效:联合上海交通大学、山东大学等团队,攻克了水下智能机器人多运动模式自主切换、特殊目标智能识别等关键技术,研发3000米级水下海底履带式爬行机器人与足腿式仿生机器人,形成了专门应用于深海矿产资源探测的智能机器人研发技术高地;联合中国海洋大学郭金家教授团队,攻克了传感器核心器件、基础材料等关键问题,研制了深海甲烷、二氧化碳传感器和多光谱联合探测系统,为深海极端环境探测提供了中国人自己的传感装备;在国家重点研发计划课题的支持下,自主创新攻克了水下数据采集传输、多传感器联合工作等关键问题,创新形成了海底边界层多点立体原位监测等关键技术,获得了深海关键界面多参数、原位、实时、连续观测能力。

截至目前,青岛海地所已形成了多学科、跨尺度、一体化的深海精细探测与原位观测技术和装备体系,并在多个深海矿区开展了工程应用,部分技术已拓展应用于海洋牧场、海上风电场等海洋经济活动中。张喜林等一批青年人才也脱颖而出,多次担任深海探测航次的首席科学家,成为深海仿生机器人和传感器研发方面的骨干力量。

集结顶尖力量 启动中国海域冷泉深潜调查

共同的热爱和使命,让中国冷泉领域的海洋科技工作者们走到一起,立志干一番“大事业”。

2023年6月,青岛海地所邀请上海海洋大学、中国科学院深海科学与工程研究所(以下简称“深海所”)、自然资源部第三海洋研究所(以下简称“海洋三所”)等3家单位的冷泉科技工作者相聚青岛,举行了一次深海冷泉科学学术研讨会。这次会上,基于国家对于深海矿产资源的重大需求和地球科学基础理论创新的迫切需要,4家单位的冷泉科研人员一拍即合,决定联合开展“中国海域冷泉深潜调查研究计划”。

“青岛海地所在未知海域冷泉探测和观测方面具有先进技术和丰富经验,上海海洋大学在冷泉前沿基础理论研究方面一直起着引领作用,而深海所拥有技术先进的‘深海勇士’号载人潜水器,海洋三所在深海环境地质样品检测方面优势显著。各方优势互补,携手向深海冷泉发起进军!”孙治雷说。

该研究计划的第一阶段,是利用5年时间,使用水下潜器、高新传感、测绘和取样装备,对我国海域的代表性冷泉及其伴生的矿产资源、基因资源等进行深入调查并开展系统研究,促进我国深海冷泉科学的创新发展,支撑新一轮海洋领域的找矿突破战略行动。

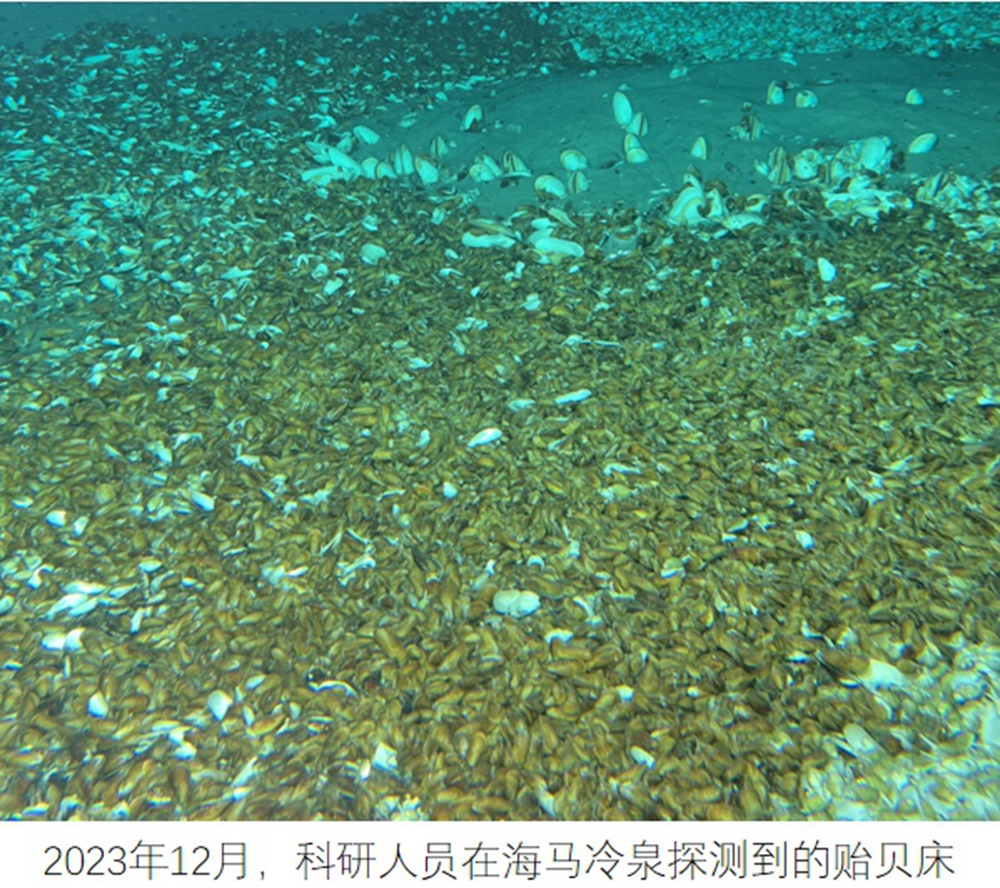

2023年12月,“中国海域冷泉深潜调查研究计划”正式拉开帷幕。“探索二号”科考船进入我国南海北部海域,科研人员们乘着“深海勇士”号载人深潜器多次潜入海底,对“海马”冷泉新区的活动冷泉进行了系统调查和取样。

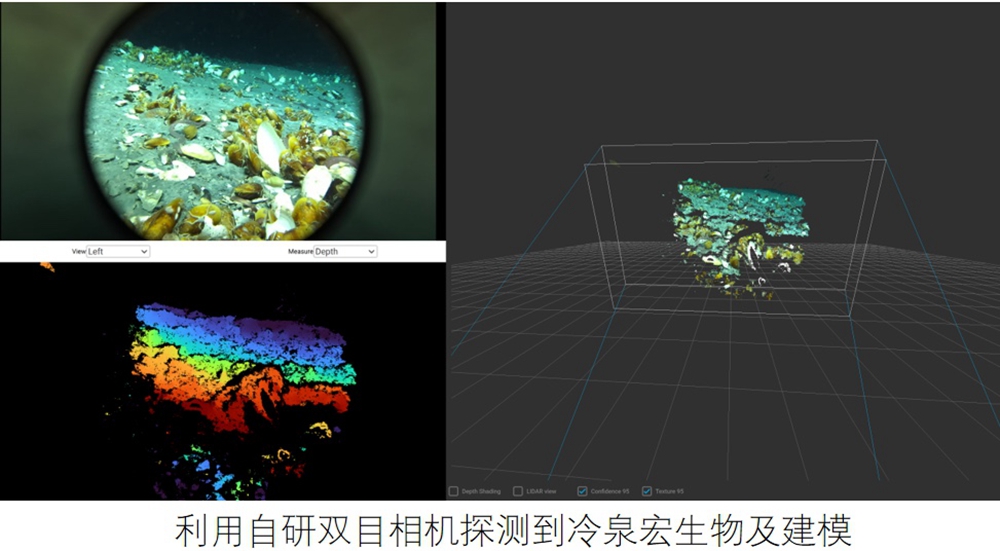

此次深潜任务中,青岛海地所自主研发的水下高精度双目相机,以及与中国海洋大学联合研制的甲烷和二氧化碳传感器,均成功投入使用,取得了宝贵的原位数据,进一步验证了装备的先进性。

“我们研发的3000米级水下双目摄像机,是一种专为深海地质调查设计的高耐压水下摄像设备,满电状态下可独立自主连续工作近6个小时,能够获得水下关键区域的高精度地形地貌特征和三维模型,为水下考古、水下工程等提供数据支持;我们自研的甲烷和二氧化碳传感器,在深海极端环境中的响应时间只需要几秒钟,而国外同类商业化传感器的则需要3-5分钟……”谈起这些自主研发的“神兵利器”,孙治雷言辞间充满了自豪。

近年来,随着国家的重视程度加大和科研人员的不断努力,我国在深海监测设备、水下潜航器研发等领域迅速发展,海底观测网技术和深海极端环境原位探测技术也取得了十足的进展,甚至在一些领域实现了弯道超车。“相信通过一代又一代科研工作者的不懈努力,我国深海科学基础理论研究和技术装备研发,都将跻身世界海洋科技舞台中心,成为助推建设海洋强国的重要力量。”孙治雷说。

初审编辑:

责任编辑:万嵩